A venticinque anni dalla scomparsa del compianto Payne Stewart, uno dei giornalisti che meglio lo ha conosciuto ricorda luci e ombre della vita del grande campione.

Una mattina di marzo del 1999, mi ritrovai a vagare per i labirintici quartieri attorno al circolo di Bay Hill, a Orlando, in Florida, alla ricerca della casa di Payne Stewart.

Ero già stato da lui e ricordavo dove vivesse, ma per qualche motivo quella mattina stavo guardando dal lato sbagliato della strada.

Improvvisamente, un uomo scalzo e vestito solo con pantaloncini e maglietta si butta in mezzo alla strada, urlando e agitando forsennatamente le braccia.

Era Payne Stewart, teatrale ed estroverso come ero abituato a vederlo in TV. Quando lo si nomina, verrebbe naturale raffigurarlo durante la sua iconica vittoria allo U.S. Open del 1999, a Pinehurst, imbucando il putt decisivo all’ultima buca.

Per me, l’immagine di lui immerso nel suo habitat naturale, che ride e grida rivolto al mio finestrino abbassato: “Sono qui, scemo!” è la cosa che mi viene in mente.

Quel giorno me ne andai con una splendida intervista tra le mani, come spesso accadeva con lui, e con il pensiero che ci saremmo rivisti presto.

Un epilogo inaspettato

Ma il destino aveva in serbo altri piani e di lì a pochi mesi, dopo alcune delle sue migliori imprese in carriera, venne tragicamente a mancare.

Sono passati 25 anni da quando il Learjet 35, che trasportava Stewart e altre cinque persone è precipitato in un campo, vicino a Mina, in South Dakota. La tragedia avvenne il 25 ottobre.

Dopo una catastrofica perdita di pressione della cabina i passeggeri e l’equipaggio persero i sensi e l’aereo andò alla deriva, schiantandosi fatidicamente al suolo, una volta terminato il carburante.

Stewart era consulente per la progettazione di un campo da golf nella vicina Frisco e stava viaggiando da Orlando a Dallas, in direzione di Houston per giocare il Tour Championship.

Uno dei momenti più tristi della storia del golf. Il fatto che Payne fosse felicemente sposato con Tracey, sua moglie da 18 anni, e avesse due meravigliosi bambini, la figlia Chelsea di 13 anni e Aaron di 10, rese la tragedia ancora più straziante.

Tutte le televisioni nazionali ne parlarono, arrivando a interrompere la programmazione quotidiana per coprire l’evento in diretta, ben prima che l’aereo si schiantasse.

Cinque giorni dopo si tennero suoi i funerali, ai quali presero parte tanti grandi nomi del nostro sport.

Jackie Burke, il grande “saggio” del golf, morto quest’anno alla veneranda età di cento anni, una volta disse: “Vivi la tua vita in modo che quando morirai, riempirai la chiesa”.

La prima chiesa battista di Orlando era gremita quel giorno. Otto mesi dopo, allo U.S. Open del 2000, a Pebble Beach, circa 40 professionisti del PGA Tour tirarono contemporaneamente un drive nell’Oceano Pacifico in suo onore.

Un’eredità indimenticabile

Seguirono poi documentari, libri e decine di articoli. Dopo 25 anni, Payne Stewart continua a far parlare di sé, come se fosse ancora qui, tra noi, a guardarci fuori dalle corde.

La sua eredità e le sue gesta atletiche sono tutt’ora fonte d’ispirazione, grazie a un assortito repertorio di video di YouTube che ne preserva la memoria.

Dal suo splendido swing alla vecchia maniera, ai suoi immancabili pantaloni alla zuava: Stewart era diverso da qualsiasi altro giocatore sia mai vissuto.

Vinse tre major, il PGA Championship del 1989 e lo U.S. Open nel 1991 e nel 1999, oltre a due secondi posti all’Open Championship. Ottenne undici titoli sul PGA Tour e rappresentò gli Stati Uniti in cinque edizioni di Ryder Cup.

Guardando al suo passato viene naturale chiedersi cosa sarebbe stato in grado di regalarci se fosse rimasto con noi. È un mistero, ma i suoi fan avrebbero fatto carte false per scoprirlo.

Ma chi era davvero Payne Stewart?

Nel corso degli anni lo intervistai diverse volte. L’ultima visita, nel 1999, è stata la più significativa. In quell’occasione mi mostrò il suo armadio pieno di camicie, scarpe, cappelli e un lungo assortimento di pantaloni alla zuava.

“Ne vuoi un paio?” mi domandò. Stupidamente rifiutai. Quando parlammo di musica, mi citò il suo amato set di armoniche e gli spettacoli con gli amici Peter Jacobsen e Mark Lye, con cui aveva formato il gruppo Jake Trout and the Flounders.

Mi diede un suo CD. Quello lo accettai. Era molto generoso. Quando Stewart vinse a Bay Hill nel 1987, donò l’intero montepremi di 108.000 dollari all’allora Florida Hospital, ora noto come AdventHealth Orlando.

L’amore per la sua famiglia era smisurato

La figlia Chelsea non c’era quel giorno, ma suo figlio Aaron sì. Stewart lo chiamò, ci fece quattro chiacchiere e gli scompigliò i capelli. Anche Tracey era lì ma non si fece vedere molto.

Vin Scully, il grande telecronista dei Dodgers, mi raccontò che, una volta, durante un torneo, si fermò alla buca 12 per andare ad abbracciare Chelsea: era l’immagine che più lo aveva colpito del golf.

Payne mi parlò poi di suo padre Bill, un ottimo giocatore, anche lui vestito sempre in modo appariscente, che partecipò allo U.S. Open del 1955.

Mi raccontò aneddoti sulle sorelle, Lora e Susan, e su sua madre, Bee e la sua dipendenza dall’alcol, superata grazie all’intervento della famiglia. Dopo la morte di Payne, Bee si candidò all’età di 81 anni alla Camera dei Rappresentanti del Missouri.

Non faceva mistero dei suoi piccoli vizi: gli piacevano i cocktail, i sigari, le sigarette e il tabacco da masticare Skoal.

Mi disse che ne faceva uso occasionale e che avrebbe voluto smettere. Pochi istanti dopo, vedendo il contorno del contenitore di tabacco che tenevo nel mio taschino mi sussurrò: “Tiralo fuori”. Ne prese un po’, sospirò di gusto e disse: “Dobbiamo smetterla con questa roba”.

Payne Stewart e il suo rapporto con il PGA Tour

Criticò aspramente il PGA Tour.Parlò degli stessi problemi di cui i giocatori si lamentano oggi. Voleva montepremi più alti e più soldi per quelli che superavano il taglio.

Discutemmo sulla trasparenza, sulle finanze in generale e sul possesso, da parte di funzionari del tour, di jet privati.

Questo lo diceva 25 anni fa. Alla luce di queste riflessioni viene da farsi la domanda: se oggi fosse ancora tra noi, sarebbe passato al LIV Golf?

C’è una teoria secondo cui i giocatori che piangono durante l’inno nazionale non vanno alla superlega araba e Stewart si commuoveva sempre.

Quindi no, ma non c’è dubbio che il Commissioner del PGA Tour, Jay Monahan avrebbe ricevuto una bella strigliata.

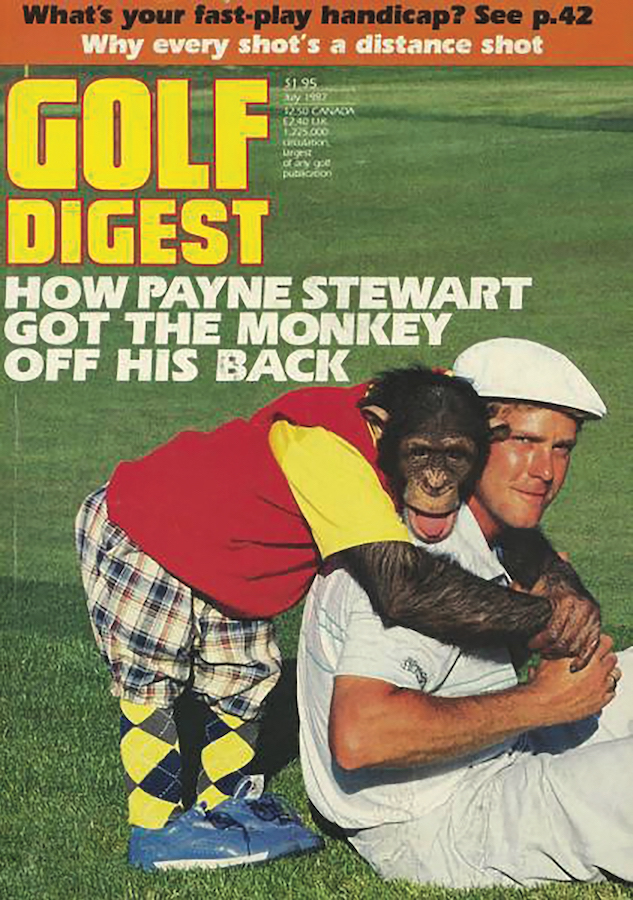

Nel ‘84 chiuse il National Long Drive al terzo posto e da quel momento iniziò un periodo difficile di oltre tre anni scarso di risultati in cui perse cinque tornei ai play-off.

I giornalisti lo soprannominarono “Avis”, azienda di autonoleggio che in una campagna pubblicitaria dei tempi si vantava di essere al “secondo posto” nel settore, cosa che lo irritava profondamente.

Uno sportivo dalle mille sfaccettature

Una figura quella di Stewart difficile da decifrare e contraddittoria. Due esempi? Un ex caddie del PGA Tour mi disse di quando una volta Payne si mise distrattamente a giocherellare con le monete in tasca mentre il suo compagno di match si preparava a puttare.

Gli si avvicinò e gli disse: “Payne, quanti anni hai?” e lui rispose: “Trentaquattro. Perché?” Il caddie disse: “Sei un po’ vecchio per far tintinnare le monetine, no?” Stewart imbarazzato si scusò.

Ma Payne era capace anche di grande sportività. Durante la Ryder Cup del 1999 chiese di far allontanare dal campo gli spettatori che stavano insultando Colin Montgomerie.

Quello stesso giorno, concesse un putt allo scozzese all’ultima buca, che decretò la vittoria di Monty.

La leggenda di Stewart continua a far parlare anche oggi, soprattutto per le qualità fisiche e atletiche che possedeva.

Johnny Miller invidiava il suo volo di palla medio-alto, Arnold Palmer si struggeva per il suo ritmo e Lee Trevino, che riteneva che ogni grande giocatore avesse almeno un punto debole, ammise che “A quel ragazzo non mancava proprio nulla”.

Stargli vicino in campo pratica, guardarlo colpire la palla e sentire il suono all’impatto, era un vero piacere.

Payne Stweart e il suo amore per le sfide

Dava il meglio di sé su campi difficili e con maltempo, due condizioni che caratterizzano i grandi giocatori.

Guardare il replay di quella nebbiosa domenica a Pinehurst, nel 1999, quando tagliò con le forbici le maniche della sua giacca antipioggia per avere più libertà di movimento, mi ha ricordato un articolo del 1989, dove feci da ghostwriter a Stewart.

Il pezzo s’intitolava “Freddo, vento e pioggia”. In quell’occasione raccontò che da bambino giocava anche quando nevicava e di come la pallina diventasse sempre più grande, a mano a mano che questa rotolava sui green.

Spiegò come fosse importante vestirsi a strati, un’ovvia occasione per scattargli qualche foto. Pensavo che il primo strato sarebbe stato una calzamaglia, ma Stewart emerse dallo spogliatoio indossando solo uno slip.

“Assolutamente no. Non possiamo fotografarti così.” dissi. “Ma è il primo strato,” protestò. La sua mancanza di imbarazzo era disarmante, che si trattasse di abbigliamento, di parole o della sua armonica.

In un documentario intitolato “Payne”, Tracey Stewart racconta che anni prima dell’incidente il marito regalò a sua madre un bellissimo orologio.

Entrambi i suoi genitori erano con gli Stewart la mattina della tragedia e stavano visitando l’Epcot Center quando arrivò la terribile notizia.

“Quella mattina alle 9:30, l’orologio di mia madre si arrestò”, ammette. “Erano le 9:30 quando sono morti”.

In quell’istante il mondo si fermò per tante persone ma, si sa, il tempo cura le ferite e, alla fine, si è in grado di ricordare non solo i momenti di dolore ma, soprattutto, quelli di gioia.

Così, se oggi penso alla sua vittoria a Pinehurst o alla sua corsa selvaggia in strada a Bay Hill, non mi viene di essere triste, ma di sorridere.

di Guy Yocom (Fonte Golf Digest)